Sitzungsvorlage - V/2023/412-E01

Grunddaten

- Betreff:

-

Projekt "Sim4Dialog - Simulationstool für den regionalen Dialog zum Ausbau erneuerbarer Energien" Hier: Ergebnisse der Umfragen in Herzogenrath

- Status:

- öffentlich (Vorlage freigegeben)

- Vorlageart:

- Sitzungsvorlage

- Federführend:

- Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung, Bauordnung und Klimaschutz

Beratungsfolge

| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |

|---|---|---|---|---|

|

●

Erledigt

|

|

Klima- und Umweltschutzausschuss

|

Kenntnisnahme

|

|

|

|

05.11.2024

|

Auswirkungen auf den Klimaschutz

keine Auswirkungen

Von der Durchführung des Forschungsprojekts sind zunächst keine direkten Auswirkungen auf den Klimaschutz zu erwarten. Es ist allerdings von sekundären und tertiären Effekten auszugehen, die sich positiv auf den Klimaschutz auswirken. Hier ist insbesondere zu nennen, dass das Projekt die Themen Klimaschutz und Energiewende in den öffentlichen Fokus rückt und für sie sensibilisiert.

Sachverhalt

Die Stadt Herzogenrath bearbeitet im Zeitraum von 2022 bis 2025 gemeinsam mit der RWTH Aachen (RWTH) und dem Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung e.V. (RISP) das vom Land Nordrhein-Westfalen geförderte Forschungsprojekt „Sim4Dialog – Simulationstool für den regionalen Dialog zum Ausbau erneuerbarer Energien“. Ziel des Projekts ist die Entwicklung und Erprobung einer Smartphone-App für eine innovative Form der Bürgerbeteiligung im Zusammenhang mit dem Ausbau von Windenergie in Herzogenrath.

Über den Stand des Vorhabens wurde zuletzt im Klima- und Umweltschutzausschuss am 8. November 2023 berichtet. Seitdem wurde die App bis zum Status einer vorläufigen Endversion weiterentwickelt, Szenarien für den Windenergieausbau in Herzogenrath abgeleitet und in die App integriert, die Öffentlichkeitsarbeit für die Anwendung der App in Herzogenrath geplant, über diesen Sommer die App in Herzogenrath eingesetzt und eine Auswertung der Umfragen durchgeführt. Die Programmierung und Ausarbeitung der technischen Aspekte der App erfolgte an der RWTH. Die Stadtverwaltung erarbeitete in Abstimmung mit den Projektpartnern die textlichen Inhalte und lokalen Ausbauszenarien für Windenergie. Die Inhalte der Umfragen wurden federführend durch das RISP erstellt.

Die in der App gezeigten Ausbauszenarien basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen einer Studie zur Ermittlung von Potenzialflächen für den Ausbau von erneuerbaren Energien in Herzogenrath. Diese wurde im Jahr 2023 im Auftrag der Stadtverwaltung durch das Planungsbüro BKR Aachen erstellt. In Abstimmung zwischen RWTH und Stadtverwaltung erfolgte eine weitere Eingrenzung der Potenzialflächen durch Berücksichtigung zusätzlicher Mindestabstände zu u.a. Straßen, Gleisen und Naturschutzgebieten sowie eines Mindestabstands von 500 Metern zu Wohngebäuden. Dadurch ergaben sich die folgenden vier möglichen Ausbauszenarien für weitere Windenergieanlagen (WEA):

- 4 WEA auf landwirtschaftlich genutzten Flächen zwischen Hofstadt und Herbach

- 1 WEA auf dem Betriebsgelände der Nivelsteiner Sandwerke

- 1 WEA auf landwirtschaftlich genutzter Fläche westlich der Halde Noppenberg

- 1 WEA auf landwirtschaftlich genutzter Fläche südlich von Kohlscheid in Richtung Hasenwald

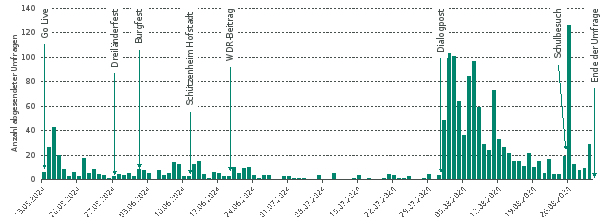

Während die App grundsätzlich zeitlich uneingeschränkt nutzbar ist, wurde für die Möglichkeit zur Teilnahme an den Umfragen im Vorfeld ein fester Zeitraum definiert, um die Öffentlichkeitsarbeit auf diesen Zeitraum fokussieren und einen möglichst großen Teil der Bevölkerung zur Teilnahme an den Umfragen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt motivieren zu können. Der Einsatz der App in Herzogenrath begann mit Ende der Entwicklungsarbeiten Mitte Mai 2024 und endete zum 31. August 2024. Um auf das Thema und die Möglichkeit zur frühzeitigen Beteiligung aufmerksam zu machen, wurde im Frühjahr eine Öffentlichkeitsarbeitskampagne geplant und über den Sommer umgesetzt. Zu den durchgeführten Aktivitäten zählen unter anderem die Erstellung und der Betrieb einer Website (www.windkraft-herzogenrath.de), die Veröffentlichung von Beiträgen in den lokalen und sozialen Medien, das Verteilen von Flyern und Plakaten, der Besuch von Wochenmärkten, dem Burgfest und dem Dreiländerfest mit Informationsständen, die Durchführung von Ortsveranstaltungen in der Europaschule und in Hofstadt (einem Ortsteil in der Nähe besonders vieler möglicher WEA), die Durchführung von Unterrichtseinheiten am städtischen Gymnasium und der Versand von Dialogpost an alle Haushalte in Herzogenrath. Eine gesonderte Auswertung der Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen lässt sich anhand des zeitlichen Verlaufs der abgeschickten Umfragen und den Zeitpunkten der Durchführung von Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit erhalten. Dabei legen die in Abbildung 1 aufgetragenen Daten nahe, dass das Versenden von Dialogpost an alle Haushalte in Herzogenrath mit Abstand den größten Effekt erzielt hat.

Abbildung 1: Anzahl abgeschickter Umfragen über den Anwendungszeitraum in Herzogenrath

Während klassische Beteiligungsverfahren häufig nur wenige Bürgerinnen und Bürger aktivieren, soll die im Projekt entwickelte App eine breite Masse der Bevölkerung zu einem frühen Zeitpunkt erreichen, um dadurch ein möglichst realistisches Stimmungsbild wiederzugeben. Obwohl versucht wurde, alle Einwohnerinnen und Einwohner von Herzogenrath gleichermaßen zu erreichen, ist bei den im folgenden gezeigten Ergebnissen zu betonen, dass keine Repräsentativität für die Einwohnerinnen und Einwohner von Herzogenrath vorliegt! Vielmehr kann von einem Meinungsbild oder Tendenzen der Einwohnerinnen und Einwohner von Herzogenrath gesprochen werden.

Websitezugriffe, Downloadzahlen und Soziodemographie

Bis zum 31. August 2024 wurde die Projekt-Website nachweislich mehr als 1400-mal aufgerufen. Die Dunkelziffer liegt dabei etwas darüber, da nur Zugriffe mit der Erlaubnis zum Einsatz von Cookies erfasst werden konnten. Aus den App Stores von Apple und Google wurde die App in diesem Zeitraum insgesamt über 1100-mal heruntergeladen. Die App ist grundsätzlich weltweit verfügbar und wird in den Sprachen Deutsch, Englisch und Niederländisch angeboten. Um einen Bezug der Ergebnisse zu Herzogenrath herstellen zu können, konnten in den Umfragen auf freiwilliger Basis Angaben zur eigenen Person und zum Wohnort gemacht werden. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, den eigenen GPS-Standort zu teilen. An der ersten Umfrage haben 746 Personen teilgenommen. Den gemachten Angaben zu Folge sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und damit der von der Stadtverwaltung erreichte Teil der Bevölkerung überwiegend männlich, überdurchschnittlich alt und formal überdurchschnittlich gebildet (vgl. Abbildung 2). Die Vergleichswerte beziehen sich auf Herzogenrath bzw. auf Werte für den bundesdeutschen Durchschnitt (BRD).

Abbildung 2: Eigenschaften der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Stichprobe

Fast alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage geben an, dass sie in Herzogenrath wohnen. Hinzu kommen ein paar Personen aus den deutschen und niederländischen Nachbargemeinden sowie einige Personen, die „woanders“ als ihren Wohnort angegeben haben. Ihren Standort zum Zeitpunkt der Umfrage haben rund 250 Personen geteilt. Die übermittelten Positionen befinden sich in Herzogenrath und Umgebung. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3 dargestellt. Um das Stimmungsbild innerhalb verschiedener Bereiche des Stadtgebiets differenzieren zu können, wurde Herzogenrath in 13 Bereiche aufgeteilt, zu denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Umfrage zuordnen konnten. Der Zuschnitt der Bereich orientiert sich grob an einer Einteilung aus der sozialräumlichen Berichtserstattung der StädteRegion Aachen.

Abbildung 3: Wohnort der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Stichprobe

Meinungsbild zu den Themen Klimaneutralität und Windenergie

Im Rat der Stadt Herzogenrath wurde der Klimanotstand ausgerufen und in dessen Folge das Ziel „Klimaneutrales Herzogenrath in 2030“ ausgegeben. Wie das Diagramm in Abbildung 4 zeigt, befürworten 83% der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer dieses Ziel. Ein Weg, um dieses Ziel zu erreichen, wäre der Ausbau von Windenergie in Herzogenrath. Fast zwei Drittel der Befragten würde dies befürworten. Eine neutrale Haltung weisen 15% der Befragten auf. 22% der Befragten stehen dem Ausbau von Windenergie vor Ort ablehnend gegenüber. Dabei ist der Grad der Zustimmung bzw. Ablehnung lokal unterschiedlich. In ländlicher geprägten Bereichen, die zudem stärker von weiterem Zubau von WEA betroffen wären, ist die ablehnende Haltung stärker ausgeprägt als in dichter besiedelten Bereichen, die weiter von möglichen Anlagenstandorten entfernt wären (vgl. Abbildung 4, rechts).

Abbildung 4: Meinungsbild zu Klimaneutralität und Windenergieausbau

Meinungsbild zum Thema der finanziellen Beteiligung

Gefragt nach Möglichkeiten zur finanziellen Beteiligung an möglichen weiteren WEA, wünschen sich 38% der Befragten vergünstigte lokale Stromtarife. Während 17% sich mit eigenem Kapital an einer Betreibergesellschaft beteiligen wollen würden und weitere 8% sich über Finanzprodukte wie sogenannte Nachrangdarlehen einbringen wollen würden, hat ein Viertel der Befragten gar kein Interesse daran, die Möglichkeit zu nutzen, selbst finanziell profitieren zu können. Bei der Frage, ob die Stadt selbst Betreiberin einer oder mehrerer WEA werden sollte, halten sich Zustimmung und Ablehnung fast die Waage. Die Tendenz zur Zustimmung überwiegt leicht. Eine finanzielle Beteiligung der Stadt hingegen, wird von drei Vierteln der Teilnehmerinnen und Teilnehmer befürwortet. Hinsichtlich der Verwendung der Einnahmen entfällt etwa ein Viertel der Stimmen auf Stadtentwicklungsprojekte. Jeweils 20% entfallen auf die Förderung von Vereinen und gemeinnütziger Einrichtungen sowie auf Mobilitätsprojekte. Der Einsatz für Spielplätze (17%) sowie die Unterstützung von Festen, Veranstaltungen und Kultur (12%) folgen danach. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5 graphisch dargestellt.

Abbildung 5: Meinungsbild zum Thema der finanziellen Beteiligung

Bedenken gegenüber Windkraft

Bei der Frage nach vorhandenen Bedenken gegenüber Windkraft, äußern rund zwei Drittel der Befragten, dass sie keine Bedenken haben. Diejenigen, die diese Frage mit ja beantwortet haben, wurden anschließend nach den Bereichen, in denen sie Bedenken haben, gefragt. Hier zeigt sich, dass die meisten Personen, die Bedenken haben, diese auch in mehreren Bereichen gleichzeitig haben. Die Sorge vor Beeinträchtigungen durch Lärm bzw. Schallimmissionen ist dabei mit geringem Abstand am größten. Die Ergebnisse der Befragung sind in Abbildung 6 dargestellt.

Abbildung 6: Meinungsbild zu den Bedenken gegenüber Windkraft

Zusammenfassend lässt sich das Folgende festhalten:

- Es wurden große Anstrengungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit unternommen, möglichst alle Personen in Herzogenrath zu erreichen und ihre Meinung einzusammeln. Dennoch konnten schlussendlich nur rund 1,5% der Bevölkerung soweit motiviert und aktiviert werden, den ersten Umfrageblock abzuschließen. Die absolute Zahl von fast 700 Rückmeldungen sollte den Umfang der Beteiligung bei anderen Verfahren jedoch in der Regel deutlich überschreiten.

- Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Umfrage sind in der Mehrheit dem Ausbau von Windenergie in Herzogenrath gegenüber positiv eingestellt. Dies gilt gleichermaßen für alle gezeigten Ausbauszenarien.

- Falls neue Anlagen geplant werden sollten, sollte die Stadt erstens auf eine ausreichende eigene Beteiligung achten, zweitens bei den Betreibergesellschaften möglichst auf die Schaffung eines Angebots für lokal vergünstigte Stromtarife und die Möglichkeit zur beispielsweise genossenschaftlichen Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger hinwirken, sowie drittens weitere Aufklärungsarbeit im Bereich der geäußerten Bedenken leisten.

Ausblick

Um die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt auch einem Fachpublikum zu präsentieren, wird das Projekt im Rahmen eines Vortrags bei den diesjährigen Windenergietagen NRW (organisiert vom Landesverband Erneuerbare Energien NRW e.V., vom 21. - 22. November 2024 in Bad Driburg) vorgestellt werden. Darüber hinaus ist in den kommenden Wochen ein Beitrag im KGSt-Journal geplant.

Vor Abschluss des Forschungsprojekts steht aufbauend auf den Erkenntnissen aus Herzogenrath noch die Anwendung der App in einer weiteren Kommune an. Eine entsprechend interessierte Verwaltung wird derzeit noch gesucht. Weiterhin wird bis zum Frühjahr 2025 noch eine Verwertungsperspektive für die App erarbeitet werden, sodass in Zukunft weitere Kommunen die App zum Einsatz bringen können.